极致革新!BIM5D软件智启建筑工程多维管控新时代

当传统建筑行业还在为信息孤岛、进度失控和成本超支焦头烂额时,一场由数字化技术引领的变革已悄然到来。

据住建部统计,我国建筑业因信息不透明导致的工程返工率高达12%,每年因管理低效造成的成本浪费超千亿元。如何打破“图纸满天飞、沟通靠开会、问题靠人堆”的传统模式?BIM5D技术以多维数据融合与动态管控能力,正在重塑建筑工程的未来。

1. 信息孤岛:如何用数据打通工程“任督二脉”?

传统工程项目中,设计、施工、运维各阶段数据割裂,图纸变更、材料统计和进度计划常因信息滞后而“打架”。例如,南京市某大型项目曾因设计模型与施工进度脱节,导致幕墙安装延误两周,直接损失超百万元。而BIM5D通过“模型+时间+成本”的多维集成,构建了全生命周期的数据中枢。

案例支撑: 新乡西台头安置区项目利用BIM5D平台,将设计模型与施工进度、资源消耗实时关联。项目团队通过虚拟漫游和进度模拟,提前发现管线碰撞问题32处,优化施工顺序,最终缩短工期15%。平台支持60多种文件格式的模型集成,彻底打破Revit、CAD等软件的数据壁垒,实现“一处修改,全局同步”。

2. 动态成本:如何让“钱袋子”不再失控?

成本超支是建筑行业的顽疾。传统造价管理依赖人工核算,误差率高达8%-15%,而BIM5D通过5D(3D模型+时间+成本)动态分析,将误差压缩至3%以内。例如,唐山市某焦化厂改造项目中,BIM5D平台实时关联施工进度与成本数据,在第11周预警出材料采购偏差,及时调整后避免损失80万元。

技术内核: BIM5D的“成本沙盘”功能可模拟不同施工阶段的资金曲线,并自动生成材料用量清单。以天汉大剧院项目为例,通过模型提取各流水段钢管、模板用量,结合限额领料制度,单阶段减少材料浪费20%。平台内置的偏差预警系统(如五级成本偏差指数)能精准定位超支环节,辅助管理者快速纠偏。

3. 协同效率:如何让“多方扯皮”变成“同频共振”?

传统工程会议中,设计方、施工方、监理方常因视角不同陷入“鸡同鸭讲”。BIM5D的协同审核功能则让各方基于同一模型“对话”。例如,某大型医院建设项目通过BIM5D的在线标注功能,将设计问题定位时间从平均2天缩短至4小时,沟通效率提升80%。

实践突破: 在汉中天汉大剧院项目中,BIM5D移动端与PC端数据实时同步,工人通过手机上传安全隐患照片并关联模型位置,管理层可远程批注解决方案,形成“问题发现-整改-闭环”的完整链条。这一模式使项目质量问题整改率从65%提升至92%。更值得关注的是,BIM5D支持国产化部署(如华为鲲鹏云),在保障数据安全的实现了跨区域协同。

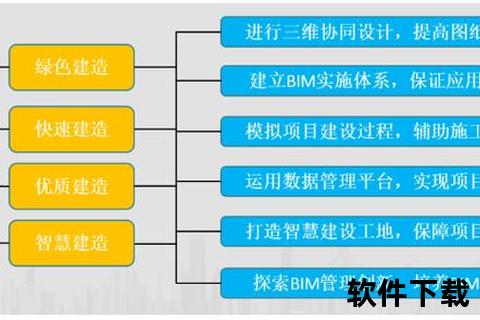

迈向智能建造:企业的三大行动指南

1. “模型先行”策略:在项目启动阶段即建立BIM5D基准模型,将设计、施工、运维标准嵌入数据流程,避免后期“翻烧饼”式修改。

2. 动态沙盘推演:利用BIM5D的4D进度模拟和5D成本预测功能,每周进行“虚拟施工”,识别潜在风险点。

3. 人才-平台双驱动:参考海天咨询等企业经验,建立“BIM工程师+项目总工”的复合团队,通过平台权限分级实现“数据到岗、责任到人”。

极致革新!BIM5D软件智启建筑工程多维管控新时代 已不再是概念炒作。从南京的绿色工地到唐山的工业改造,从安置房到地标剧院,这项技术正以数据之力重构建筑业的底层逻辑——让工程管理从“凭经验”走向“靠数据”,从“救火式”升级为“预见式”。在这场变革中,谁能率先拥抱BIM5D的多维管控能力,谁就能在智能建造的浪潮中抢占先机。

--